汉字作为中华民族的传统文化符号,其历史悠久,结构演变也经历了长期的过程。从象形符号到表意文字,再到现代简化汉字,这一过程充满了变化与发展。

在考古发掘中,我们发现了早期的甲骨文和金文,它们是最早的书写系统。这些文字以画形录事为特点,即通过图形来表示事物。在这个阶段,汉字更多地表现出象征意义,它们与日常生活中的事物相对应,如人、鸟、兽等。

随着时间的推移,人们开始将这些象形符号进行组合和变化,以便更好地表达复杂的事物。在大篆、小篆时期,这种组合方式更加明显,大篆体现出较为粗犷的手法,而小篆则更加精细。这两种书体代表了一种趋势,即从单一象形向多面性标志转变。

到了隶书时期,汉字结构进一步简化。隶书以其流畅而紧凑著称,是中国古代通用书写工具之一。在这期间,不同部件之间的联系更加紧密,便于快速书写。此外,由于隶書體簡單易學,更適應了大量民眾使用,使得漢字逐渐普及開來。

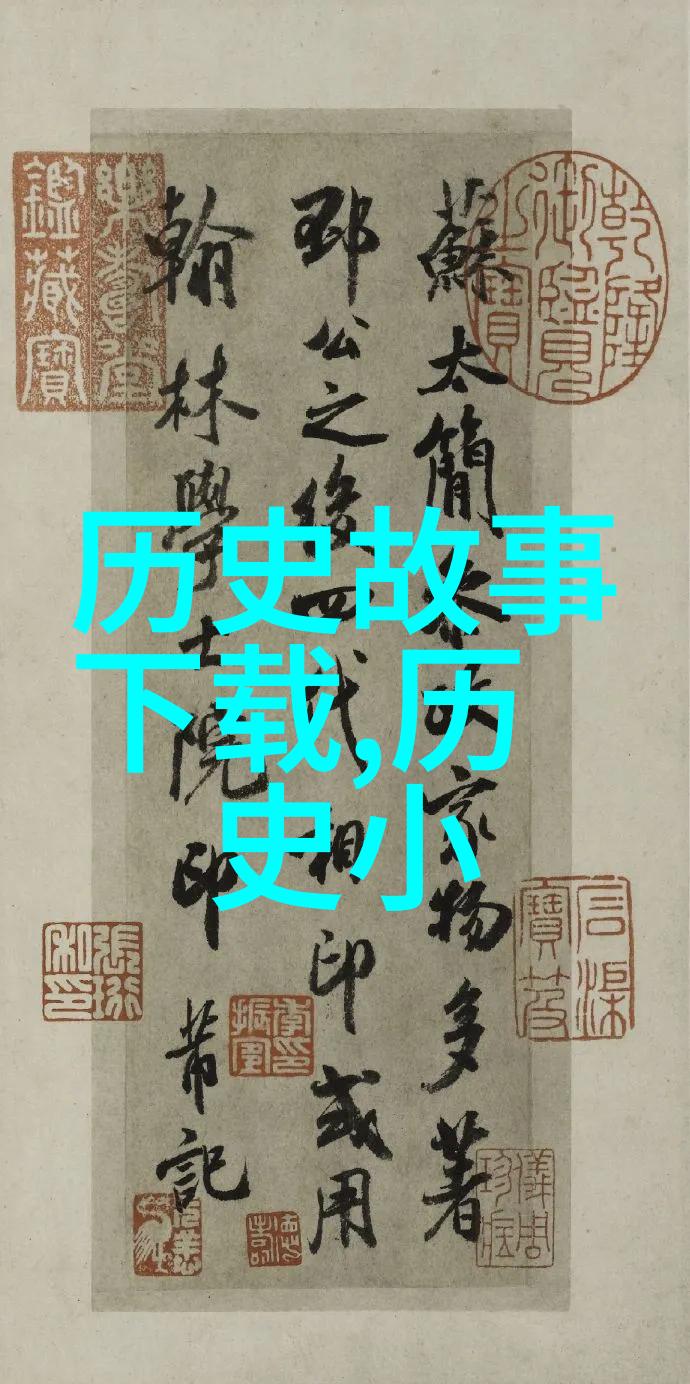

唐宋时期出现了行草体,这些手稿体现出了艺术性的美感,同时保持着实用的功能性。行草结合了隶书和楷书的一些特点,为后世楷書奠定基础。而楷書則是由唐朝發展而來的一種標準寫法,它不僅具有藝術價值,也為後世教育設置了一個基準線,使得漢字在全国范围内有一个共同的标准形式。

清末至民国初年,由于社会动荡和文化交流,一批新的简化方案被提出,其中最著名的是《改良繁体字表》、《新式繁體文字》等。但由于当时政治环境复杂,这些建议未能得到广泛采纳直至1949年之后,当局决定推行“简化中文”计划,将一些繁复字符替换成简单易写之形式,从而形成今天我们所熟知的大众文化中的简化汉字体系。

总结来说,关于汉字结构演变史,无疑是一个丰富且深刻的话题,每一个阶段都留下了一段段宝贵的历史资料简短10个词:甲骨文、大篆、小篆、隶书、行草、楷書等,每一阶段都有它独特的地位和作用,都对后来的发展产生过深远影响。