碑文与篆书:解读古文字的秘密

在漫长的历史长河中,汉字从无文字的象形图画逐渐演变成复杂多样的书写系统。关于汉字的历史资料并摘录20字,是我们了解这段辉煌历程不可或缺的一部分。

中国古代最早的文字形式是甲骨文,它出现在商朝时期,主要刻于龟甲和兽骨上。这些文献提供了丰富的人口统计、祭祀活动和天文观测等信息,对研究当时社会经济状况至关重要。

随着时间推移,一种新的书写方式——金文出现了。它比甲骨文更加简洁,并且开始以楷体为基础。这一阶段,我们可以看到汉字开始具有更多抽象性,其结构更为精炼。

到了周朝后期,隶书成为日常生活中的主要书写工具。它相对简单易学,便于广大民众使用,从而促进了文化传播和教育普及。此外,隶书也为后来的印刷术奠定了基础。

秦始皇统一六国后,将各地不同的文字统一为“小篆”,即今人所称之的大篆,这标志着中国进入了一种较为规范化的地理编码时代。在此期间,“小篆”被广泛用于官方文件和公共场合,使得“关于汉字的历史资料并摘录20字”的记录更加丰富。

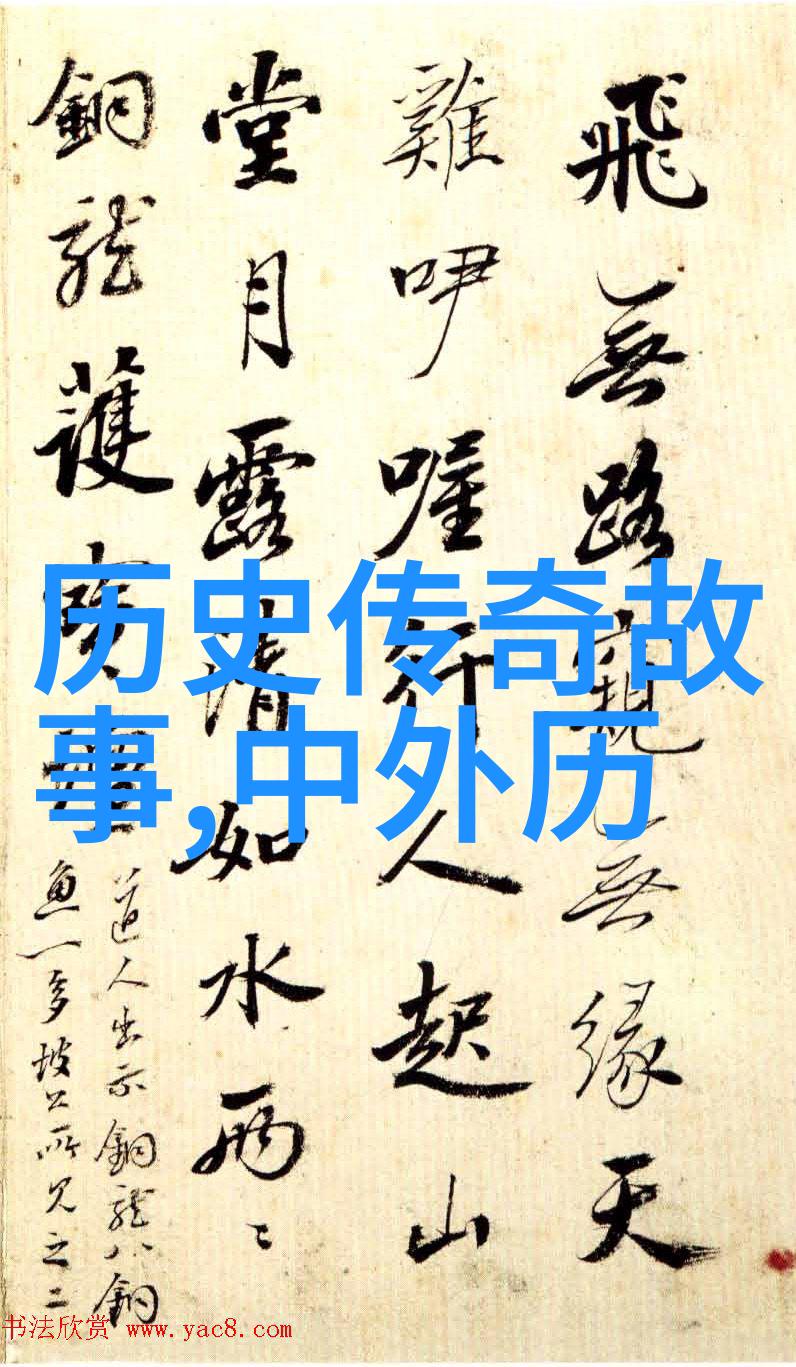

唐宋时期,则出现了行書风格,这种流畅的手法在文学创作中占据了一席之地,如唐代诗人的作品便经常采用行书体来表达情感。而元末明初,又有草书兴起,它以其生动自然的情感色彩受到艺术家们青睐。

到清末民初,以宋体作为正式文件上的标准用笔,为现代打印行业奠定了坚实基础。这不仅影响到了出版业,也使得“关于汉字的历史资料并摘录20字”能够通过更先进的手工艺得到传播和保存。

如今,在数字时代,我们仍然能够通过各种手稿、拓片以及现代科技手段恢复古籍内容,不仅保留下那些珍贵的文化遗产,还让世人能进一步理解“关于汉字的历史资料并摘录20字”。