孔子与儒家思想的传播

孔子的诞生与成长

孔子,名丘,字仲尼,是中国春秋时期的一位哲学家、教育家和政治改革家。他出生于鲁国(今山东省曲阜市)的一个普通农民家庭。孔子的父亲是庄公的叔父,所以他被尊称为“季氏”。在他的童年和少年时期,他就展现出了极高的智慧和远见。在鲁国,他接受了当时流行的文化教育,但他对传统礼制有自己的理解,并提出了许多创新意见。

儒家的教导

孔子的主要思想集中在人性本善、仁爱、礼仪以及君臣关系等方面。他认为通过学习古代圣贤的道德规范,可以培养人的品格,使之成为社会中积极向上的力量。儒家的基本原则是“己所不欲,勿施于人”,即人们应该以自己不愿意遭受的事情来对待别人。这一理念后来影响了整个中华文明,对中国历史产生了深远的影响。

六艺之学

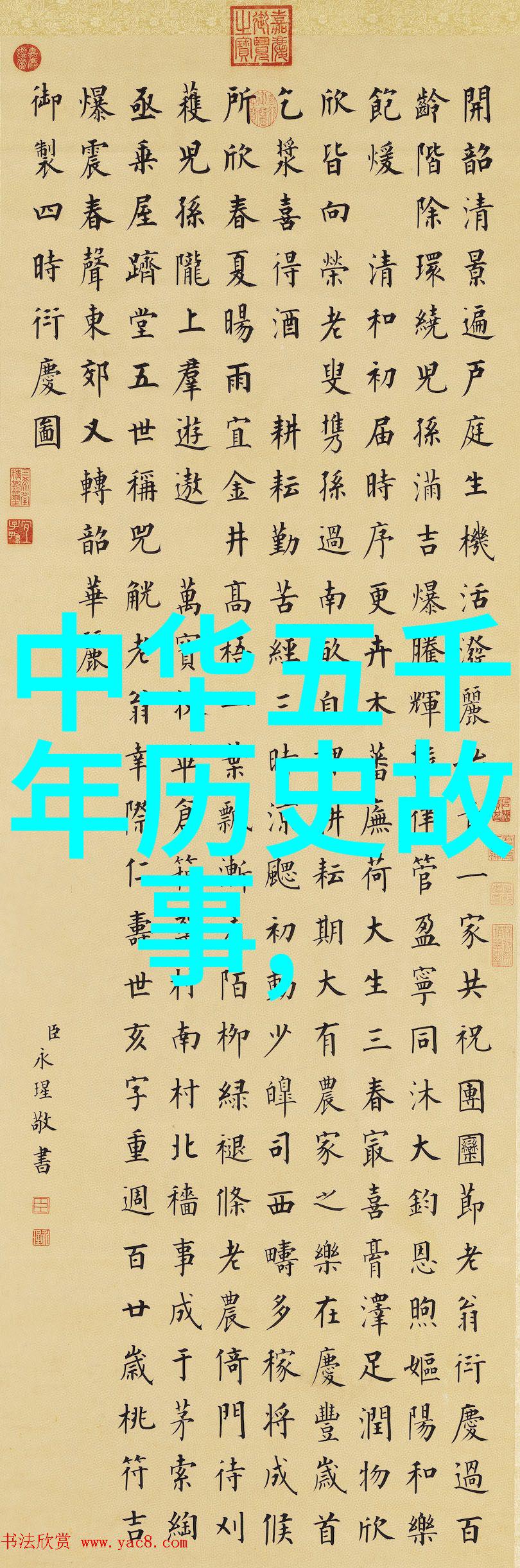

孔子强调文学教育,对六艺进行重视,即诗书礼乐兵,这六个艺术形式被视为培养德性的重要手段。其中,“诗”指的是经典诗歌,如《书》中的《尚书》,这两者都是儒家的重要文献;“书”则包括各种古代文献;而“礼”、“乐”、“射”分别代表着行为规范、音乐美术以及体育训练。

教育理念

孔子对于教育持有非常严肃态度,他认为教师应以身作则,以言传身教,不仅要教授知识,还要塑造学生的人格魅力。他提出:“三岁知字,不学无量。”强调从小开始学习,有助于孩子们早日掌握语言能力并扩大其知识面。这一观点至今仍然受到现代教育者的重视。

政治理想与实践

尽管孟子曾说过:“吾闻仲尼之士,而未尝闻其仕於王也。”但实际上,虽然没有直接参与国家政治,但他的政治思想对后来的改革开放起到了推动作用。在他的指导下,一些门徒如颜回、高ToProps成功担任官职,他们致力于实施君主制度下的法治,并试图通过修订法律来改善社会秩序。因此,可以说尽管他没有亲自执政,但他的影响已经渗透到政府层面了。

后世评价与遗产

直到近现代,被誉为“百世师表”的形象始终伴随着每一个时代。一系列著名人物,如韩非、董仲舒等,都曾效仿或批判孔子的理论,最终形成了一种完整且复杂的儒家体系。而清末民初期间兴起的一系列新文化运动,则更加激进地挑战并更新了旧有的价值观念,从而促进了中国社会文化的大变革。此外,在国际舞台上,也有许多国家将儒学作为一种软权利工具,与西方民主主义相结合,为全球化提供了一种新的思维框架。