在中国历史上,女性的角色虽然常被限定于家庭和内务,但也有一些女性在政治舞台上扮演了重要的角色。其中,慈禧太后是最为人熟知的,她以其强势而又神秘的形象,在历史学家、文学家乃至普通民众的心中留下了深刻的印记。

一、慈禧太后的崛起

慈禧太后原名翁 princess, 生于道光二十二年(1842年),出身满洲镶黄旗。她的父亲是直隶总督奕山,而她自己则早早地进入了宫廷,从小便跟随乾隆帝的大女儿固伦公主学习礼仪。这段经历为她日后的仕途打下了坚实基础。

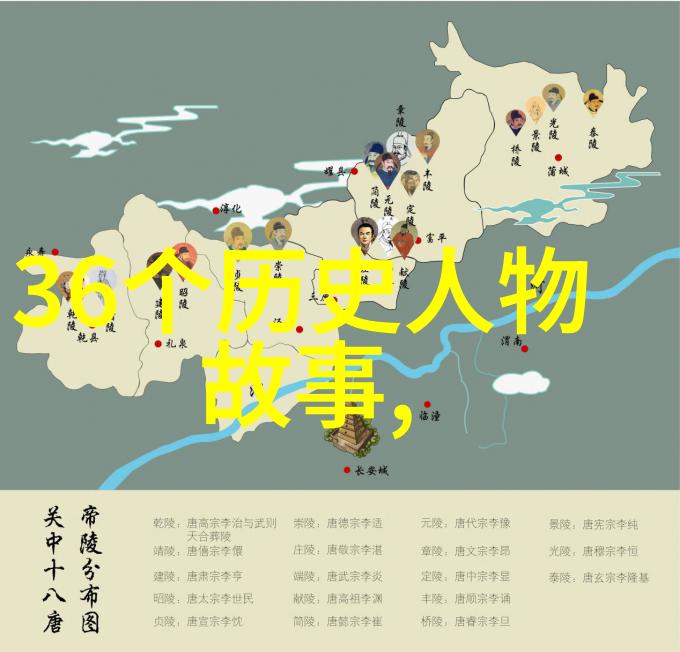

二、从皇贵妃到摄政王

1861年的辛酉政变中,慈禧利用自己的影响力帮助丈夫同治帝登基,并迅速崛起成为权力的中心人物。她通过各种手段巩固自己的地位,最终成功将持有国家大权。这个时期,也标志着一个新的历史阶段——由男性统治转向女性掌控,是“女权时代”的开始。

三、改革与现代化探索

尽管如此,作为一位领导者,她并没有停留在传统妇女的地位上。在同治十年(1851-1862)期间,她实施了一系列改革措施,如兴办洋务运动,加强军事建设等,这些都显现出对现代化进程的一定的理解和尝试。

然而,这种改革带来的不仅是现代化进步,还伴随着外来文化和思想的冲击,对传统社会秩序产生了一定的动摇。这也是为什么很多保守派人士对她的政策持有怀疑态度的一个原因之一。

四、晚年的孤独与反思

到了光绪朝期,由于帝国主义列强不断侵略中国,以及国内经济危机加剧,她所推行的一系列改革措施逐渐失效。而且,由于自身的地位问题以及国情变化,她开始感到孤立无援,不再能像过去那样轻易操控局势。

这一切都让她陷入一种难以自拔的情感状态之中。她开始思考过往所做的一切,以及如何才能挽回国家命运。在这段时间里,有关于她深夜阅读大量书籍,以求解惑和寻找解决之道的情况流传开来,其中包括关于西方文明史及哲学知识等内容,这也体现了她的某种程度上的开放性和渴望改变心态。

但即使是在这样的情况下,即使有如此大的努力去改正之前错误或找到新路径,但是由于种种复杂因素,一切努力似乎都是徒劳无功。当1894年的甲午战争爆发,那场战争不仅证明了她的失败,而且彻底摧毁了最后一点希望,让她意识到自己无法改变帝国命运,只能接受衰落的事实。这种悲观的情绪,在当时看似不可避免地伴随着她的晚年生活下去,因为那些曾经可能带来希望的事情已经变得遥不可及或已然破灭。

五、结论:双重面纱下的真相探究

慈禧太后是一个复杂的人物,其生平充满矛盾。一方面,她作为皇室成员承担着维护家族利益甚至整个帝国稳定的大任;另一方面,又积极推行改革,为国家走向现代化作出了巨大的贡献。但这些成就却未能抵消其个人政治野心以及导致国家衰败的政策失误,使得人们对于这位历史人物多持批判眼光。此外,与之相关联的是“历史人物故事”这一概念,它指的是通过个人的故事来反映更广泛的人类经验,同时揭示社会结构及其发展规律。本文通过分析 慈禧太后的生平,我们可以更好地理解中国近代史中的变迁及其背后的人物心理活动,从而获得更多关于人类行为选择及其结果的问题洞察。