甲骨文与史前的文字

古代汉字的历史可以追溯到夏商时期,据考古学家发现,早在这个时期,就已经存在了一种叫做“甲骨文”的书写系统。这种文字主要刻在动物的羊肠上或龟壳上,用以记录祭祀、天象和政事等信息。甲骨文是一种高级阶段的图形符号系统,它不仅具有表意功能,还能进行一定程度上的表音。

金文与铜器上的篆书

随着社会发展和文化进步,金文逐渐出现,它主要刻在青铜器上,是一种更为精致、结构化严谨的一种书写形式。金文后来演变成篆书,这是中国古代最重要的一种书体之一,被认为是“汉字之父”。篆书简洁而庄重,以其强烈的艺术魅力和深邃的情感色彩,对后世有着深远影响。

隶书与楷书:从草根到标准体

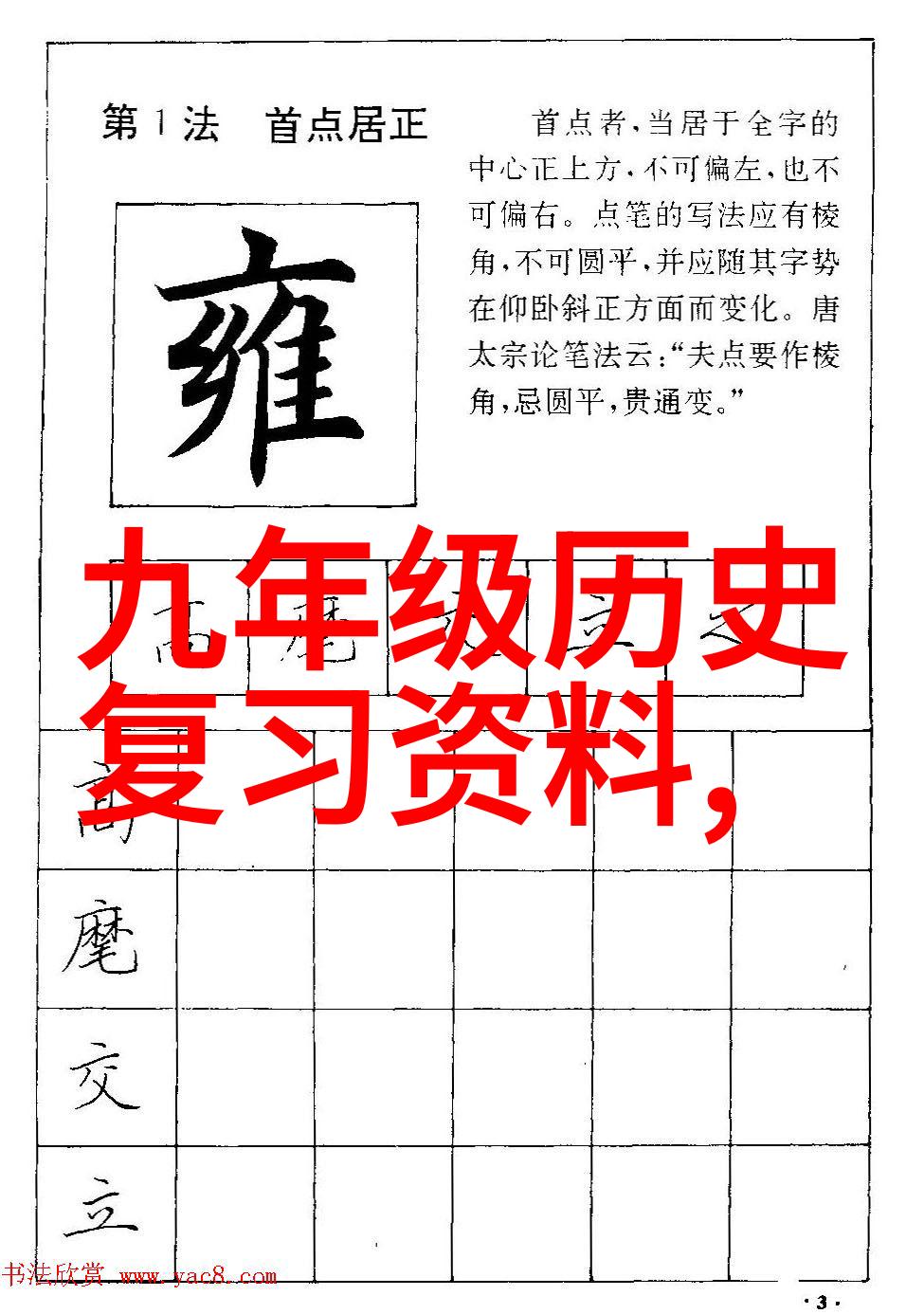

隋唐时期,由于需要大量的人民参与政治活动,为了方便大众阅读而产生了隶書。这是一种更加工整、简化的手写体,与之前繁复的印刷术相结合,使得学习和使用变得更加普及。随后,又经过不断改进,最终形成了楷書作为正式文件中的标准体。

宋元明清四朝官话笔法研究

在这段时间里,不同朝代对手稿笔法有所创新,每个朝代都有自己的特点。在宋朝出现了多样化的手迹风格,如赵孟頫的大幅山水画作,在技术细腻中展现出极高水平。而元末明初则见证了国画技艺的一次飞跃,其中包含丰富的人物肖像描绘,以及精美的地理景观表现。

近现代汉字改革及其影响

近现代以来,由于科技发展以及国际交流增多,一些非必要用词被逐渐淘汰,并且推出了许多新词汇以适应新的社会需求。此外,为提高识别率和使用效率,也进行了一系列语言改革,比如减少繁体字并推广简化字。在这些变化中,我们可以看到文化传承与时代要求之间紧张关系的问题反映,从而也间接地反映出人类社会如何通过文字来适应自身环境变化。