在漫长的历史长河中,汉字自古以来便是中华文化的重要组成部分。它们不仅是书写文字的工具,更是承载着丰富文化内涵和深厚历史记忆的载体。在这篇文章中,我们将探索汉字从象形图画演变为抽象符号的一系列过程,以及这些变化背后的文化意义。

关于汉字的历史资料简短20个字:“象形、指事、会意、转注四种创造方式”

正文:

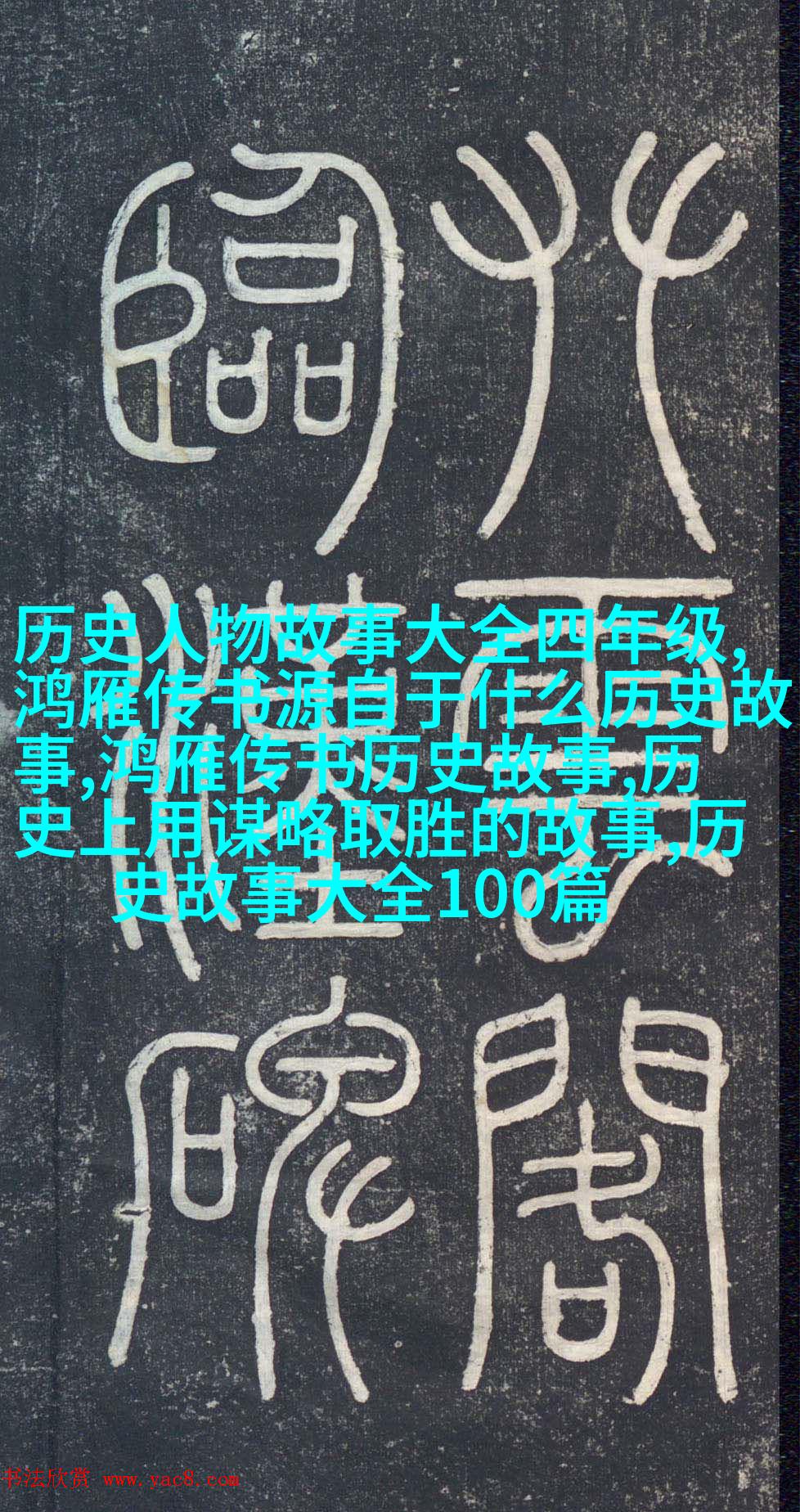

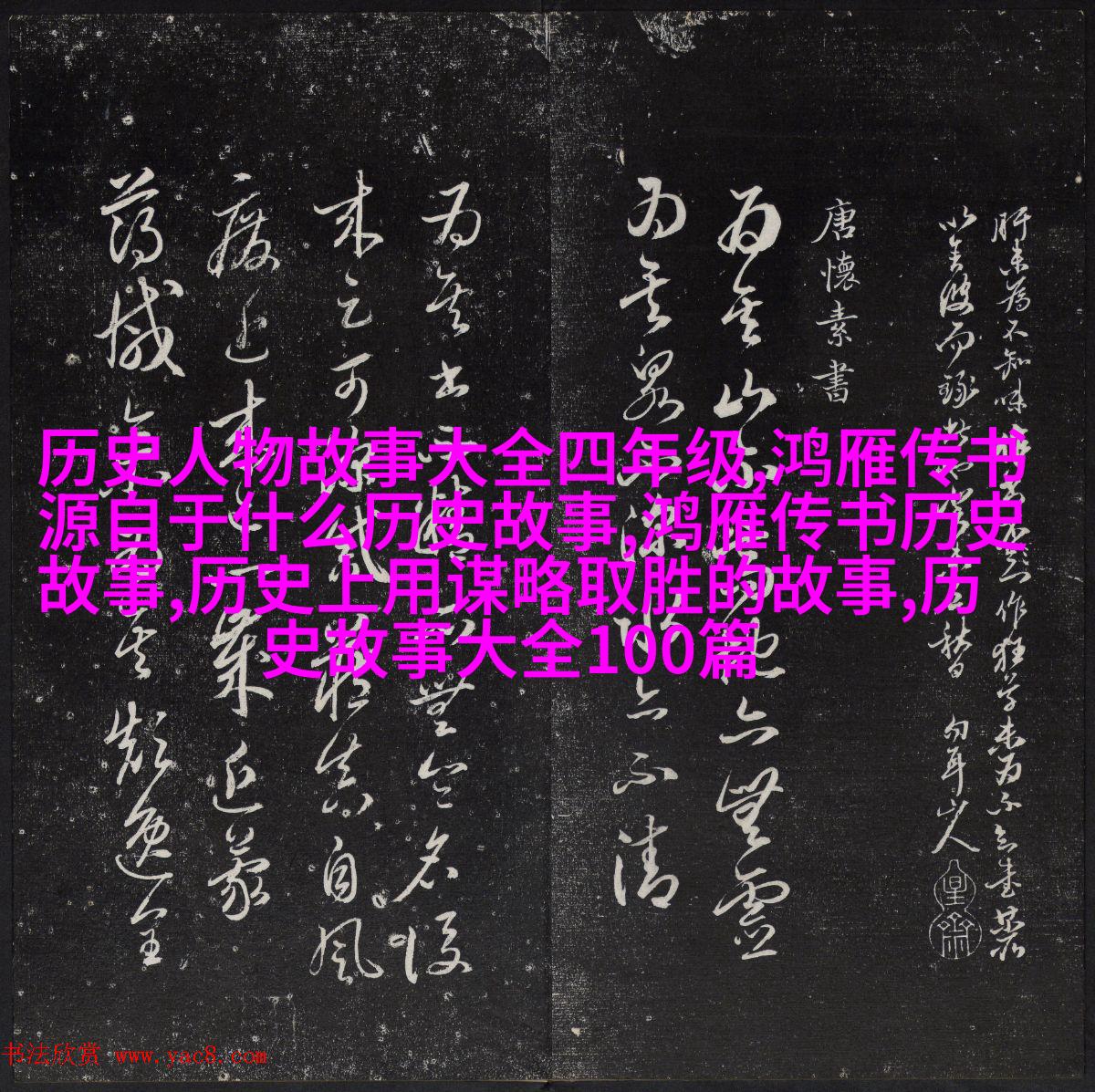

一、象形阶段

最早期的人们通过观察自然现象来创造出第一批文字,这就是所谓的“象形”或“表意”。这种文字直接描绘了其所代表的事物,如日月星辰等天体。例如,“日”这个词由太阳之像构成,而“月”则以圆月图示来表示。这一阶段,文字与事物之间存在着明显的一对一关系,使得读者能够直接理解其含义。

二、指事阶段

随着社会发展和技术进步,人们开始使用一些具体的事物作为某些概念或类别的一般名称,这就形成了“指事”的一种创造方式。在这一时期,许多地名和人的名字都是按照实际的地理位置或者特征进行命名,比如山川河流以及人名中的氏族信息。这种类型的手法使得语言更加接近生活实践,对于记叙性的记录尤为有用。

三、会意阶段

进入战国时期后,由于政治纷争激化,各地民族间交流频繁,为了一致性而产生了新的书写形式,即“会意”。这种方法并非简单模仿自然界,而是在多个对象之间寻找共同点,从而建立起更为抽象但普遍可接受的情感联系。比如,“心”这个概念被用一个封闭的小圈表示,因为心脏位于胸腔内部且被看作思维活动中心。而此外,“目”则以眼睛印刷出来,因为视力与思考紧密相关。

四、转注阶段

到了魏晋南北朝时期,由于经历了漫长时间战争导致大量人口迁移,加上经济社会迅速发展,这促使人们进一步简化和规范文字,以适应快速变化的心理需求。于是出现了新的创造手法——转注,即将原本具有不同意义或不同音值的同一结构(即同一部件)赋予新义、新声,使得原来表达意思不一样的地方都能通用起来。此举极大提高了语言沟通效率,并推动语词系统向现代标准汉语方向演变。

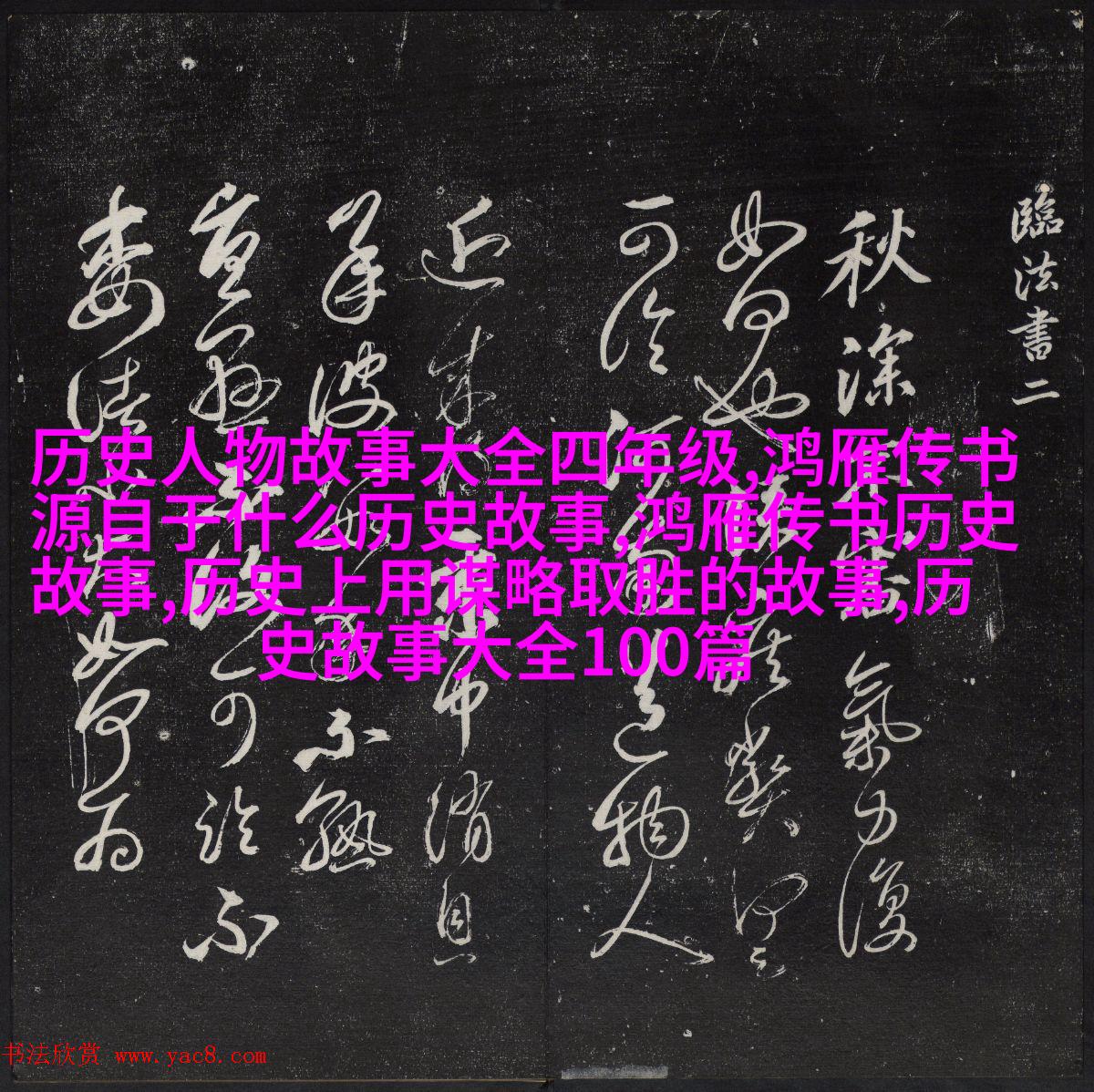

五、中古至清代:定型与传承

在宋元明清时代,有关文学艺术的大量作品涌现,其中包括诗歌戏剧小说等各式各样文艺作品,它们通过大量使用已有的成熟词汇体系,不断完善并固定下来各种习惯用的偏旁及单偏旁组合,以此来增强表达能力,同时也逐渐形成了一套相对稳定的笔画规则。这段时间里,还出现了一些特殊字符用于特定场合,如《说文解字》里的方块数字符号,用以计数单位,也标志着数字化计算方法初步确立。

六、新时代:改革与融合

进入现代社会之后,无论是在中国还是在世界范围内,都不断发生着语言革命。在中国,一方面为了适应工业革命带来的知识爆炸需要更快捷有效地传播信息;另一方面,又要面对外国输入影响下的新词汇增长问题,所以提出了简化字方案,将繁体改良为简体,以增加识别速度减少学习难度。而对于那些来自异域之言又需融入本土语境中的外来术语,则常采用借音借义加以整合,使之成为既能表现出原有意义又能符合当代口味的情景风格,让过去学问往前推进未来研究深入去触碰未知领域展开更多次探索。

总结:

经过上述几个世纪级别不同的发展,每一种创新都离不开当时科技水平和社会需求两个重要因素。如果没有先进技术支持的话,那么如何把复杂生态系统中的每一个生物精准描绘出来?如果没有持续更新换代的话,那么怎样才能让这些符号跟上时代潮流呢?因此,在我们追求高效率、高质量生活同时,我们必须尊重并继承这几千年的智慧遗产,让它继续发光发热,为我们的未来添砖加瓦。如果说我们今天仍然可以看到那些原始文献上的那一点点痕迹,那就说明人类智慧永远不会停歇,只要有生命,就一定有故事告诉下一个世代继续前行下去。